你深知沟通对于管理至关重要,花费大量的时间和精力跟下属沟通,为什么却总是越谈越崩,不得不草草收场?

你自认为广开言路,愿意倾听,为什么下属却总是三缄其口?即使提了,也都是些不痛不痒的皮毛话?

你找下属谈一个让人不爽的话题,为了顾及他的感受,想给他留面子,你婉转心思、拐弯抹角,为什么他却好像故意听不懂你话中有话,把你气得几近内伤?

你从管理教材上学到“表扬下属要公开,批评却要私下里”,为什么实践中却发现,一对一的批评到头来变成他推诿抱怨的诉苦会?

你注重团队建设,费尽心思打造凝聚力,书上的方法试了遍,为什么团队还是一盘散沙,下属老是踢皮球,没有担当,没有责任感?

你自认为对员工关怀备至,努力维持和所有人的良好关系,为什么还是有那么多员工提出了离职?

不论管理者们如何呕心沥血、费尽心机,在企业管理中,却越来越频繁地有一种“赶着一头倔驴,拉着一辆满载的货车,你要它往东,它却偏往西”的费力感,一种“重拳打在棉花上,有劲使不上”的无力感,一种“明明感觉自己瞄的很准,却把把脱靶”的挫败感,一种“手握九阴真经,实战中却连个路人甲也打不过”的困惑感,一种“我为企业操碎了心,别人却优哉游哉置身事外”的愤怒感,一种“真想撂挑子不干了”的绝望感。

其实原因非常简单,因为你还不知道阿吉里斯,不了解组织防卫理论,不懂得组织如何学习。

有一位管理学大师,他认为绝大多数管理建议并未直接针对问题,很多给出建议者在行动中表现得好像问题根本不存在;或者即使承认存在问题,但给出的解决建议所起的作用却是南辕北辙;又或者给出的建议太抽象,很难运用到实际中,但从表面上却看不出来。这位管理学大师,就是克里斯·阿吉里斯(Chris Argyris)。

在中国的管理学教科书中,被誉为“当代管理理论大师”的阿吉里斯可能不是最出名的。但是,如果想要了解管理思想的前沿,他一定不能被忽略。在众多的管理学大师中,他著作等身、得奖无数,还有数不完的荣誉头衔。作为哈佛大学教育学院和商学院的教授,他有30多部著作,300多篇论文。你肯定知道彼得·圣吉和“学习型组织”,但你可能不知道,阿吉里斯才是“组织学习”理论的奠基者。而他提出的“组织防卫理论”,正是能够开启许多管理迷思思之门的金钥匙。

作为一位管理学大师,阿吉里斯的理论体系完备而严谨,但也因其思想的深邃、理论的深奥而显得比较艰涩。为便于理解,我们用简单的例子来描述。

在组织中,通常会有这样的链条:

这是一个完美的链条,也是一个理性的链条。如果组织中的问题,都能这样理性而完美地解决,那么组织管理就变得非常简单。

比如:出现问题(士气不高)——查找原因(沟通不足)——改变做法(加强沟通)——不会再犯(士气提高)

然而,问题就是,这个链条上的每个环节,因为掺杂了个体的人性(如:动机、情绪、人格)和组织的个性/模式(如:价值观、文化、组织结构),变得异常微妙而复杂。

1.出现问题——查找原因:组织防卫的双重叠嶂阻碍归因

任何一件事情发生,都有多种原因可以归咎,内部的还是外部的,暂时的还是长期的,可控的还是不可控的,你的、我的还是他的。如何归因,就涉及到归责和追责。对事不对人,是管理倡导的一种理想状态,现实中很难做到如此理性。即使上级以为自己能做到,下属也会心存后怕(比如相信“即使领导表面不说,心里也会给我记一笔黑账”。)

如果一个人想要在一个组织中长期生存和发展,对于任何消极事件(比如:客户不满、项目失败、绩效未完成),涉及到分析原因,个体最害怕哪种呢?首先害怕道德归因,其次害怕能力归因。也就是说,担心会被组织认定自己能力不行。

所以,归因往往会演变成一场博弈:推卸责任和逃避责任、施加控制和逃避控制、获得功劳和防止别人获得功劳。在这样的博弈中,欺骗、抢先指责、设置障碍、放烟雾弹、伪装等策略“粉墨登场”。同时,这些博弈又要做得表面上“冠冕堂皇”,所以还会有对这些策略的伪装,常常会阻碍探询者对事件原因的调查、对失败事件的归因。

这种博弈背后的“操纵者”就是组织防卫。组织防卫是个体在面对困难或威胁时所产生的一种自我保护反应。它一旦出现,就会阻断对困难或威胁的深层探究,使得参与者无法发现困难或者威胁产生的根本原因。

除了“害怕失败被归因于能力”,更复杂的一种是,当事人自我概念完美,自我感觉良好,拒绝检验,抗拒真相,如同入戏太深,自己都被自己的感动了,以为那就是真的。他不是为了骗你、为了推卸责任而那样说的,而是他心里真的就那样认为了。

一种是为了逃避责任(“你不能认为我有错”),另一种是自己真的那样认为(“我对你错”),两种都是防御,目的就是“让你找不到”。于是,管理问题的真实原因总是找不到,或者被掩盖。

在实际管理中,第一种“逃避责任”,更多发生在下级对上级的防御;第二种“我对你错”,除了在下级身上,还会发生在管理者身上。比如,对于一个失败的项目,下级为了逃避责任、逃避能力的负面评价,会归咎于他人、归咎于客观原因、归咎于上级给的支持不够。而笃信“我对你错”的上级,则觉得下属很难缠。所以,对管理者来说,当你开始归咎于人,就要警惕组织防卫的发生。

2. 查找原因——改变做法:自我价值的深度催眠阻碍行动

找到原因了,你以为就能对症下药马上改好吗?未必。就像医生给病人看病,找到了病因,给他开了药,但是病人自己没有认识到问题,觉得我没病,所以他回去后并不吃药,但是为了应付你检查,他把药片含在舌头下,等你走了再吐出来,还被害妄想认为你在迫害他(参考电影《禁闭岛》)。最后医生也没自信了,是不是自己诊断错了,开错药了,要不怎么治疗那么久都没好呢?于是又开始新一轮的检查。如此进入恶性循环中。

管理中也是一样,本该理所当然的“原因——做法”的递进,究竟被什么给阻断了?

一种是防御引起的动机缺乏。人要想“吃一堑长一智”,必须接受自己“错了”这一事实,必须承认自身在相关方面具有局限性,并且愿意改变自我,从而不再“重蹈覆辙”。管理变革、创新、新制度,不论是管理者自己做的,还是请外部咨询顾问做的,都可能让下属根本没有“遵医嘱吃药”,因为下属认为,问题和责任根本不在我,凭什么“领导生病我们吃药”?

例如,如果管理者王亮“得知”老板对其工作不满意,因此感到“自我价值”受到了威胁。在这种情况下,他会自我防卫说老板“有意为难他”或者“老板眼光有问题”,这使他不得不进一步寻找“理由”或“证明”为自己辩解。久而久之,王亮就开始为自己层层设防。这对于了解问题原因并且从根本上解决问题毫无帮助,就像鸵鸟把头埋进沙子里,只能让它眼不见为净,却并不能减少外来攻击的危险性。

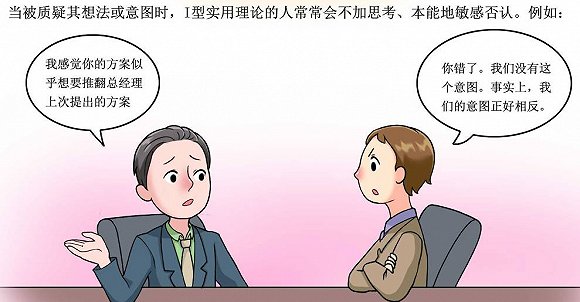

另一种情况更加复杂,即使当事人接受了“错在我”的归因,并且也有想要改变的动机,但是他去实际做的时候,仍然会效果不好。这种原因,阿吉里斯用两个很重要的概念——“信奉理论”(espoused theory)和“实用理论”(theory-in-use)的脱离来解释。“信奉理论”,指用来为特定行动模式辩解或辩护的行动理论,可以理解为“嘴上说的、心里想的”;“实用理论”,是指行动中实际表现出来的理论,可以理解为或“实际做的”。个体的信奉理论常常与他们的实用理论背道而驰,即“做的”跟“想的说的”不一致。一个人可能会认为自己在按照某种“原则”或“规则”行动,但他表现出的实际行为却可能与之不一致,尽管他自己可能并未意识到。比如,某人可能心里很认同要倾听下属的意见,但他实际上却不是这样做的。这种对自己的所作所为不自知,是一种更复杂的组织防卫,甚至他还以为他是为了对方好。

为了揭示这种“做的”和“说的想的”不一致,阿吉里斯创造性地用了一种称为“左手栏”的方法,将一张纸划分为左右两栏,右边写下实际的说法、做法,左边写下内心真实的、但是没有说出口的想法。结果发现,很多管理者在进行管理沟通时,内心有很多负面的、消极的判断,这些判断不会说出口,没有机会进行质询和检验。例如,

“他对问题根本就不了解”

“他在故意装傻,他非常明白我在说什么。”

“我真的在努力跟他沟通,但我开始感到根本就没法继续下去。”

“左手栏”的这些想法和感受充分体现了组织防卫的特点:在措辞上,既不想让别人不高兴,在目的上,又希望能说服他们改变主意。但是,这样充满防卫的对话,不仅没能达到目的,往往还会适得其反,不仅让对方感到不快,而且还促使对方更加坚持己见。

以沟通为例,单纯强调要倾听、要坦诚、要开诚布公,这种“要怎样做”“应该怎样做”的建议是不能解决实际问题的。面对对方,是否把自己“私底下”的想法直言不讳地说出来?如何说?会不会场面很尴尬?会不会起冲突?得罪了领导后果会不会很严重?

很多管理者认为,对于令人不快、尴尬的话题,绕弯子、卖关子、留面子,不要捅破窗户纸,要用各种迂回“技巧”,希望能够曲径通幽,希望对方能够心领神会,并且接收或感谢自己的这番“良苦用心”,顺着自己设计好的谈话路线,达到自己的预期目的。就如钱钟书在《围城》里说,当一个女生向一个男生借一本书的时候,只有傻子才会以为她只是借一本书。然而,管理与男女恋爱不同,这种“暧昧”的实际效果往往南辕北辙、事与愿违。管理者会感觉到,对方就像听不到自己的潜台词和话外音一样,始终绕着走,不能触及实际问题,双方的耐心在这种冗长的“猜心游戏”中被消磨殆尽,最后不欢而散、无果而终。然后沟通双方对对方的评价都更加负面,上级认为下级推诿责任、油盐不进,下级认为上级装模作样、笑里藏刀,“难以沟通”这个预言在组织防卫的模式中完成了一轮自我实现。

对这两种组织防卫,阿吉里斯开出了一剂称为“组织探询”的“药方”。每个人都把自己的思考明白地说出来,接受公开检验,创造出一种不设防的气氛。例如:在探询别人看法背后的推论前,先陈述自己的看法并说明自己的假设与推论,“我的看法是这样。我是怎样产生这个看法的。你看我的推论有没有破绽?你是否有不同的证据或不同的结论?”

又如,当我们不赞同别人看法的时候,习惯性的反应是更努力地为自己的看法辩护。这样做或许并无敌意,但常使讨论中断或两极化,得不到真正的合作关系。如果能够先请别人更详细地说明他的看法,或这种看法是如何形成的,就能使谈话进行得更有建设性和成果性(比如:“从你说的话,我觉得你似乎想要表达XX的意思,这是我的直观感觉,不一定对,想说出来跟你讨论”)。

也就是我们在沟通中,当大脑中不由自主地、下意识地想要给别人下消极判断或作负面结论前,先努力按捺自己的这种“自动化反应”,不要急于下判断,给对方一个清晰表达的机会,而且要学会如何引导对方清晰表达出客观、可检验的信息,认真倾听并与对方就这些信息进行讨论、探询和检验。相互探询的本质,就是关注问题或任务,胜过关注自己的自尊或面子,愿意承认自己思维中的缺陷或局限,并表达知错必改的意愿。这是一种沟通的技巧,更是一种自我提升的修炼。

3. 改变做法——不会再犯:改变价值观,追根溯源让管理无忧

改变做法之后,就一定能不再犯了吗?还是以医学为例。这次治好了病,但是过了一段时间,病人又故态复萌,抽烟喝酒熬夜,他周遭的环境没有变,所以他的行为很容易退回老路。

切换到组织管理中,这次的问题解决了,如果组织旧的管理模式、整体的价值观、组织氛围、文化、考核体系不变,也就是大环境不变,那么,旧的问题还会重新出现,或者改头换面、异地投胎,以其他形式、在其他地方出现。改变成什么样的做法?这是涉及管理价值观的问题。经常需要釜底抽薪,重构价值观念,这对于组织来说,是痛苦的“蜕变”。这也就是阿吉里斯讲的变单环学习为双环学习。

“双环学习”的定义是:从对问题本质的反思开始,以开放的质疑与讨论作为过程,最后通过克服习惯性防卫造成的认知障碍,从战略层面对现有问题进行反思,从而取得根本性改善。简单地说,“双环学习”就是“治标又治本”,找到问题的核心根源,并从源头进行改进。对于组织而言,在解决管理问题的同时,要查找问题的源头,尽可能把遇到的问题放在一个更广阔和更长远的背景下去思考,改变主导价值观,从而根本性地改变现状。

阿吉里斯曾做过一个有趣的比喻:如果一个人通过阅读、学习,或者其他什么渠道,知道了“调温器在温度低于68度时自动供热”这个知识点,就是一个单环学习的过程;而如果他能够提出疑问“为什么是68度?这个68度是怎么来的?”,并尝试寻求其它更经济的温度设置,这就是在进行“双环学习”。

例如,管理者经常会收到一些管理建议,比如要善于倾听,那么除了用探询的方法做好倾听之外,还要更深入地去探究“为什么不倾听?”“下属为什么不愿意表达?”这些深层的问题。又如,激励团队,要深入探究“管理者为什么不能有效的激励?是哪些因素阻碍他?”从这个源头出发,才能从根本上解决问题。

总结起来,阿吉里斯让我们认识到,组织防卫这一现象幽灵般的存在,使得很多貌似有用到无可挑剔的管理建议无法取得预期的效果。组织防卫就是一种“阻断剂”,它让管理措施无法发挥作用。

当然,本文只是对阿吉里斯理论最粗浅的介绍,但是希望能使管理者得窥其理论精髓之万一,为管理提供一种新的思路和视角,在遇到管理问题时,如果能从“组织防卫”的角度稍作思考,破除管理上的“心魔”,或许就能让许多管理问题豁然开朗、拨云见日,从而追本溯源、迎刃而解。