01

街头智慧和科学方法

才能有两类:街头智慧和科学方法。因为我发现现实生活中牛逼的人分两类:

一类是没看过多少书,也没上过多少学,但却能把一件事或一个企业经营的很好,你问他具体怎么做到的,他们一般没办法说出来个一二三,只能大概的告诉你一些做事或做人的心法。

比如很多小学没毕业经商却很厉害的企业家,或者街头和民间艺人都属于这类,这类人一般不见得多聪明,但悟性一定很高,虽然他没办法总结出做成一件事的科学方法,但其做事的逻辑却一定遵循着科学规律。很多老板事业成功后去上中欧、长江商学院的MBA课,都会有豁然开朗的感觉就是这个原因。

一类是接受过高等教育,做事情拥有一套完整科学方法的人,你问他是怎么做出来的,他能给你逐一剖析,一二三步骤是什么,系统而缜密。

比如果壳网的创始人姬十三就是这么个奇葩,他是生物学博士,2010年做果壳网之前他一直都待在学校的生物实验室里做实验,没有过任何的社会工作经验,但他却从科学实验中总结出一套创业的方法,而且做的还不错,从最初的果壳网,又孵化出了慕课、在行,包括最近特别火估值过亿美金的分答。

02

归纳法和演绎法

认知事物和思考有两个基本的逻辑法则:归纳法和演绎法。

归纳法是从个别到一般,演绎法是从一般到个别。

归纳法:

条件:

我养的一条狗甲喜欢吃鱼;

邻居家的一条狗乙喜欢吃鱼

狗丙喜欢吃鱼;

狗丁喜欢吃鱼;

······

结论:狗喜欢吃鱼

演绎法:

条件:

狗喜欢吃鱼;

我家养的阿黄是一条狗;

结论:阿黄喜欢吃鱼

我们会从过往实践经历中归纳经验和知识,我们会基于一些知识理论指导演绎其他事物的发展,在这个过程中知识是在不断变化的,但认知知识的方法是相对稳定的,也就是元认知——人对自己的认知过程的认知。

03

元认知

知识广义上来讲可以分为五类:数据、信息、知识、才能和智慧。数据经过整理变成信息,信息能解决某个问题就是知识,知识通过反复实践形成才能,才能融会贯通就是智慧。才能和智慧就属于元认知的范畴。

从知识到知识体系的构建就是元认知的构建。

举个例子:

不少传统做品牌文案的从业者大多是凭感觉,很多广告人写个文案,想个创意还要对环境和心情提出要求,不然就没灵感,这很扯淡。后来李叫兽出现了,告诉大家写文案也有科学方法,只要掌握了科学的营销方法,写文案就像做数学题一样套用公式就可以推导出来,于是传统广告人懵逼了。

04

为什么要构建知识体系?

努力奋斗的意义

天才是百分之一的灵感,百分之九十九的汗水,但1%的灵感最重要。这句话的后半句爱迪生到底有没有说过暂且不去追究,但依然挡不住不少人这么认为,这句话强调了天分、灵感,也就是不可控因素的重要性。现实社会中你也会发现,很多成功的人也都会说自己成就的取得99%是靠运气,运气这东西也是不可控的,那这样说努力奋斗的意义又何在?

人天生拥有掌控自己命运的自我意识,这是人区别于其他物种的根本,所以即使能改变的只有1%,我们也不应该停止非运气、天分因素的学习和努力。

任何的学习都是在增强人的可控能力

篮球场上突然上场一个看架势就是球场老手的人,

他变向、突破、上篮,

行云流水一般

——可惜球没进。

再一次,

他拿到球后辗转腾挪,

迅速晃开防守队员,

然后急停跳投,

投篮动作干净利落。

底下的观众都快要鼓掌沸腾了。

——可是球还是没进。

奇怪的是,尽管两次都没有进球,但这两次进攻我们已经能够断定:他打篮球极其厉害,进球只是早晚的事。

有的人连续两次失手,仍然赢得一个「高手」的评价。有的人连进四五球,大家却觉得「这家伙是运气太好」。

那么,问题出在哪呢?

关键在于他稳定,即可控。他运球、突破、投篮的姿势非常稳定,无论你怎么防守,他的出手节奏,角度,动作都不会有太大的变形,他能够控制自己和球的节奏。

而那些投篮很准但不厉害的人,每次投篮的动作都不一样。这会让人觉得他的每一次投篮投中都是因为运气好。

同样的场景让我想到《奇葩说》第三季姜思达和黄执中的总决赛,你会发现姜思达之前在这季中有太多出彩的地方,这也是他最终能获得队友认可代表大紧队出战决赛的原因,可是到了总决赛他紧张了,讲的很烂。

而对手黄执中只是稳定的发挥了平时的正常水平,却轻易的取得了胜利。对比两个人的经历你会发现,姜思达是业余辩手,黄执中是专业辩手,相比姜思达,黄执中更能在总决赛的条件下稳定的输出辩论。

所以,评判一个人是否厉害,大家当时的判断标准就是——在任何条件下都能保持稳定的输出。

为什么要构建知识体系?我们都想成为厉害的人。怎么成为厉害的人?厉害的人就是在任何条件下都能保持稳定质量的输出。

所以,构建知识体系是为了稳定高效的解决问题。

05

如何构建自己的知识体系?

这是一个很大的话题,知乎和分答上不少人都提问过这个问题,可见也是一个相对比较普遍的话题。总结下来大概有六个步骤:目标、获取、提炼、输出、聚合、扩充。

1、目标:知识架构是达成目标的一种路径

获取知识一定是为了解决某一个问题,或者是满足某方面的好奇心。解决问题就是在树立目标。抛开目标谈构建知识体系是一个伪命题。我们太希望找到一套速成的标准答案了,这是在中国体制教育下长期驯化出来的思维惯性,你不可能通过构建一套知识体系去打败生活、工作中的所有问题,所以知识体系的构建一定是目标导向的。

先有人生规划,再有清晰的目标,为了实现目标,就需要搭建相应的知识架构,所以知识架构是达成目标的一种途径。为了实现目标,需要掌握哪些知识和技能,进军哪些专业领域,在这些专业领域里,怎么分门别类的学习,纳入到自己的知识体系中来。怎么获取知识,怎么吸收知识,怎么吸收,怎么输出,一切围绕着目标就会非常清晰,避免做无用功。

2、获取:上网搜、找人问、翻书看、自己做

上网搜

“百度一下,你就知道”,百度绝对是现在年轻人学习的第一老师,尤其是95后、00后,这是他们遇到问题的第一反应。上网搜可以无限的浏览海量信息,可以让你快速的对一个问题有一个宏观的认知,方便你对接下来的深度了解做决策和参考。

需要强调一点的是,你要熟悉每个搜索引擎以及各个门户网站的属性,这样搜索起来更高效,比如有些深度的话题问答你可以在“知乎”上搜,微信上的文章你要用“搜狗”,豆瓣上的书评影评比电商网站上更有参考价值等。

找人问

有了宏观的认知后,接下来就是找专业的牛人求教,这是构建认知最快的方法。如果你身边朋友圈没有这样的人,你可以在牛人的微博等社交工具上勾搭,一般你做过功课提出的问题都是能得到牛人的回应的。

如果还不行,你可以在“在行”上花钱约,或者在知乎、分答上提问,以后这类付费知识问答经验分享的平台会越来越多,上面的牛人领域也涉及较广,门槛越来越低。

翻书看

书是死去的人,或者是以你现有资源接触不到的人,读书就是在和牛人交流。书的知识一般比较系统,思考性强,可以系统的了解某个东西。可以快速浏览,也可以精度,甚至反复读,这个要根据不同的问题和书籍来定,有时也没必要非得把一本书读完,把书中提到和你想要问题相关的读完就够了。

我有时针对某个问题,就会一下买五六本甚至十几本市面上和这个话题相关的书,基本上能涵盖这个领域所有的问题,然后根据问题去找对应的案例和方法论。

自己做

没有适用所有场景的知识,也没有能解决所有问题的方法论,认清两者间的差异尤为重要,而只有自己做你才能发现这点。很多知识看似通用,实则不然,很多方法和答案是在做的过程中自己悟出来的。实践是更深层次的认识与理解,也是对知识的最大尊重。

3、提炼:剔除无用、理清逻辑、知识模块化

剔除无用

我们每次搬进新家前屋子里都是干净简洁的,不到一个月你就会发现房间里已经有了大量的闲置物品或衣服,并且开始在房间里找不到自己的东西放哪了,等到你再搬家时,你发现自己的东西怎么这么多。

整理知识和整理物品一样,我们的大脑就是一个每天通过手机、电脑、交谈、分享接收各种信息和知识的房间,如果房间内的知识不及时删除整理,排除扔掉一些东西,长时间大脑就会一团糟,即使是你学过的知识,遇到问题时你也会记不起来。

很多时候我们每天看微信刷朋友圈,接收了那么多的信息很多是无用的,高效人士会有意的屏蔽一些信息,而且一般牛人大脑过滤、筛选信息的能力要比其他人强。一场演讲,嘉宾演讲了两个小时,真正有用的就几点,所以需要对知识进行删减和提炼。

删减提炼的目的有两个:一个是找到重点,二是便于记忆。你只有记住了重点,下次遇见同样的问题时才能帮助到你。爱因斯坦说,教育就是把学到的东西忘记后剩下来的东西。

理清逻辑

同样一位嘉宾的演讲为什么笔记侠会整理的比较好,而且有时甚至嘉宾自己都觉得整理的比他讲的好,除了删除一些语气词和偏离演讲主题的一些话题外,就是笔记侠对内容的逻辑关系做了梳理,主次做了划分和标记,这样看起来就会很通畅,主次一目了然,重点不言而喻。

知识模块化

乐搏资本创始合伙人杨宁在一次内部分享中,分享了自己的一套处事哲学——“玩套路”,也就是他用同样的一种套路轻松处理了很多问题,有时甚至不假思索,屡试不爽,包括自己投资的两个获得巨大成功的项目案例,用的都是同一种套路。这个套路其实就是模块化的知识。

我们生活中会遭遇问题1、问题2、问题3、问题N,大部分人会针对每一个问题给出一个解决方案,其实有时可能问题1、问题2、问题3都在一个知识体系中,只要找到底层理论,就可以把所有现象层面的问题解决掉。

所以要对知识进行模块化,最好的方式是用思维导图把这些底层理论或方法论整理出来,形成一个又一个的知识模块,这样面对类似现象层面的问题时就完全可以把对应知识模块搬出来解决,面对复杂问题时就用多个知识模块。

4、输出:强化认知、关联重构

强化认知

输出的过程是实践的过程,是把别人的知识变成自己的知识的过程,是知识从理论到实践的过程。你不可能从思维养成一种实践习惯,而只能从不断实践中养成一种思维模式。知识也一样,必须要输出才行,也就是分享、交流和实践,不然就是死知识,是没有任何用处的。

比如记笔记、写文章、做产品、做分享、交流、实践等等这都是输出,有助于强化原来的知识模块,而且在输出的过程中,会有很多人来提问或者交流,这同时也是对原有知识模块的一种重新思考和检验。

关联重构

另外知识还有一种输出方式就是关联重构。知识不是简单的堆积,而在于制造关联,不然无法构成体系。李善友教授把物理中的量子力学和企业管理做了关联输出了互联网思维,罗胖去年的跨年演讲,仔细分析你会发现里面的核心观点其实是引用他人的,都可以追溯到某个人某本书的某个思想。

比如贯穿整个演讲的主旨思想“用生物学的思维理解现代商业”,其实主要来源于三个人的三本书,分别是Visa创始人迪伊·霍克的《混序:Visa与组织的未来形态》,凯文·凯利的《失控》和王东岳的《物演通论》。

不过罗胖聪明的把这些思想和观点进行了连线,并且和去年当下很多商业事件做了关联,完整四个小时听下来,大家不会觉得枯燥,反而脑洞大开。正所谓:天下知识一大抄,看你会抄不会抄。

5、聚合:分类、分解、再聚合、建立秩序和体系

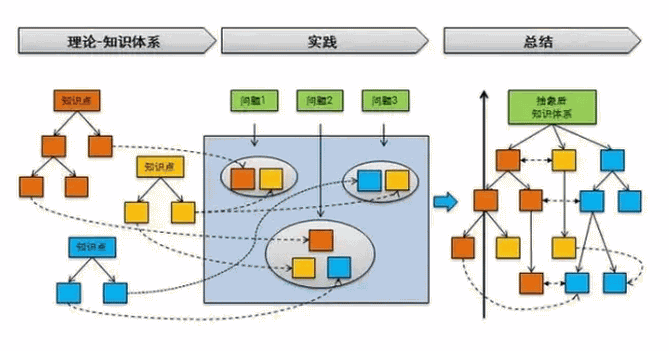

想要完整的构建一套知识体系,一定要经历知识的分解和再聚合,知识的分解和再聚合是从理论-》实践-》理论的循环迭代过程。

同一领域的知识模块归类组合到一起会形成一套知识体系,而要将多个知识体系最终融会贯通起来则必须通过大量的实践。这是因为知识体系的建立由实践和问题驱动,问题和实践能够分解离散原来知识模块中的点,这些点在解决问题的实践中不断的进行重构,然后再通过总结和归纳来思考如何从底向上抽象形成某一个领域的完整知识体系。

对于没有构建太多知识模块的年轻人来说,不建议一上来就参考他人的完整知识体系图进行系统性的学习,最好先从实践和解决问题入手构建知识模块。

由《奇葩说》团队打造的付费音频《好好说话》最近在喜马拉雅上卖的很火,你会发现每天的6分钟语音都是针对某一个场景的问题,所有的知识点最后归纳总结为演说、沟通、说服、谈判、辩论五维话术能力,最终形成一套说话的知识体系,而所有的场景和知识点解决的问题都在这套说话的知识体系内。

而这套说话体系的底层理论汇总了传播学、语言学、心理学、广告学、商学、哲学等多学科领域的研究成果。从此可以看出科学和哲学是获得元认知理论的两个主要来源,所以想获得元认知最好还是看一些学术著作。

6、扩充:构建知识边界之外的系统思维

构建知识体系的本质其实是构建系统思维,一般到这个步骤知识体系基本就已经构建完成了,但人的思维都会有边界和漏洞,以上五个步骤可以建立逻辑自洽的知识体系,却也会造成思维上的局限。

对于最为平常的事物,我们非常熟悉它们,通过与它们的交互,我们构成了经验和技能,但对它们又是无知的我们是以一种无知的方式与它们朝夕相处。它是我们「熟悉而未知的世界」。

实际上,我们都是以一种「熟悉而已知的世界」的错觉存活在这个世上的。

我们几乎不去想见,那个可能存在的「陌生而未知的世界」,同时又误以为我们所遇见的都已经在掌控之中。这种错觉,把我们锁定在一个狭小的智识区域,而对一个更为广阔的世界视而不见。

我们教育体系的三个基本特征决定了它大多数时候只能培养出平庸之辈:

一、以「流水线」的方式培育人才

这种流水线式的人才生产方式,是一种很经济和高效的教育方式,但往往是以磨平学生个体的兴趣、才智的棱角为代价。

二、以「标准化」的方式筛选人才

有一个概念叫「标准化考试」,就是尽量把考核的各个过程加以精密的定义,使其误差最小、统一性最高的方法。容易被标准化考核的、确定性的知识成为了考核以及教学的重点,而很难被标准化的需要深层次思考、争议性讨论和精微把玩的东西统统被回避了。

三、它仅满足于传承抽象的知识和理念

很多大学的本科教育,是以培养科研人才的预科班为思路来组织教学的,只完成了理论到理论,而少了实践的环节。

一个人系统思维和价值观影响最大的是环境。绝大多数的人很难跳出自己所在家庭环境、成长历程和生活圈子灌输的一些理念,而后天读的一些书、经历的事情和所有的思考和都只是在强化他们深信不疑的价值观的合理性。

除非经历重大变故,人的想法其实是极其难以改变的,而我们有时很难意识到这一点。所以,多和自己成长环境不同的人接触,多听一些和自己截然不同的想法,并用一个平和的心态去理解这些事情,是建立一个优秀的系统思维和价值观比较好的途径。